「続かない原因」は脳の仕組みにあった?20代が三日坊主を科学的に克服するモチベーション管理術

目次

- なぜ私たちは「続かない」のか?

- モチベーションの仕組みを理解する

- 「三日坊主」を克服するための実践的アプローチ

- モチベーションを上げる7つの科学的方法

- ケーススタディ:「続かない」を克服した3人の成功事例

- つまずいたときの立て直し方

- まとめと実践のための次のステップ

「今日から絶対に筋トレを始める!」「今年こそ英語を勉強する!」「副業のスキルを身につけよう!」

そう意気込んで始めたものの、三日と持たずに挫折した経験、ありませんか?

特に社会人になりたての20代前半。仕事に慣れること自体が精一杯で、自己投資や新しい習慣を続けるのは想像以上に難しいものです。SNSでは同世代の「成功者」が輝いているように見えて、焦りだけが募っていく...

でも安心してください。「続かない」のは、あなたの意志が弱いからではありません。科学的に見れば、人間の脳は「継続」が苦手なようにできているんです。

この記事では、なぜ私たちが物事を続けられないのか、その原因を科学的に解明し、モチベーションを維持するための実践的な方法をご紹介します。忙しい20代の日常に無理なく取り入れられる習慣化のテクニックで、あなたも「三日坊主」を卒業しましょう!

なぜ私たちは「続かない」のか?

脳科学から見る「三日坊主」のメカニズム

「やる気満々で始めたのに、なぜか続かない...」

この現象には科学的な理由があります。私たちの脳は「新しいこと」に強い興奮を覚えますが、それは長続きしません。これは「新奇性効果」と呼ばれ、新しい活動を始めたときに脳内でドーパミンが放出されることで一時的にモチベーションが高まる現象です。

しかし、この効果は3〜7日程度で薄れていきます。つまり「三日坊主」は、脳の自然な反応なのです。

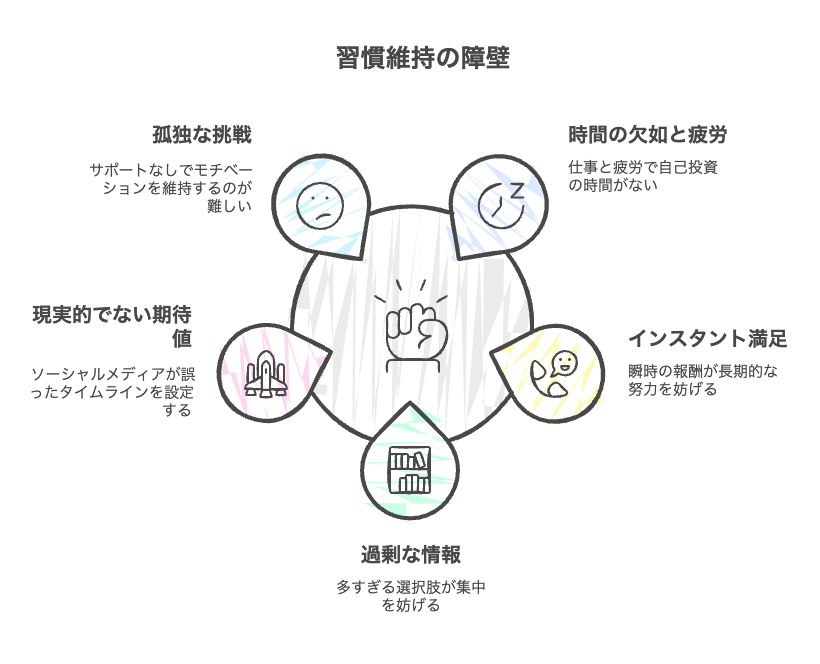

現代社会人が直面する継続を難しくする5つの障壁

20代前半の社会人が習慣を続けられない理由は、単に「意志が弱い」からではありません。現代の環境が「続けること」をより難しくしているのです。

- 時間の欠如と疲労: 朝から晩まで仕事に追われ、帰宅後はただただ疲れ果てている状態では、自己投資の時間を確保するのは至難の業です。

- インスタント満足への慣れ: SNSやスマホゲームで瞬時に得られる快感に慣れた脳は、長期的な努力が必要な活動に我慢できなくなっています。

- 過剰な情報と選択肢: 「投資すべき?プログラミング学ぶべき?英語?資格?」様々な選択肢があふれる現代では、一つのことに集中することが難しくなっています。

- 現実的でない期待値: SNSで見る「3ヶ月で人生が変わった!」といった成功事例は、実際よりもはるかに短い期間で大きな成果が出るという誤った期待を生み出します。

- 孤独な挑戦: 一人暮らしや孤独な環境では、自分の行動を評価・応援してくれる人がいないため、モチベーションを維持することが難しくなります。

あなたはどのタイプの「続かない人」か?

「続かない」にも、いくつかのパターンがあります。

- 熱しやすく冷めやすいタイプ: 最初は100%の力で取り組むが、すぐに情熱が冷める

- 完璧主義タイプ: 「完璧にできない」という理由で挫折しがち

- 忙しさ優先タイプ: 「忙しいから」を理由に後回しにしてしまう

- 結果が見えないと諦めるタイプ: 即時的な結果が出ないと意義を見失う

自分がどのタイプかを知ることで、効果的な対策を立てることができます。

モチベーションの仕組みを理解する

モチベーションの二種類:内発的動機と外発的動機

モチベーションには大きく分けて2種類あります。

- 内発的動機: 活動そのものを楽しいと感じることから生まれるモチベーション

- 外発的動機: 報酬や評価など、外部からの刺激によって生まれるモチベーション

長期的に習慣を続けるためには、内発的動機を育てることが重要です。「昇進のため」「周りに負けたくないから」という外発的動機だけでは、長続きしません。

ドーパミンとモチベーションの関係

「やる気」の正体は、脳内で分泌される「ドーパミン」という神経伝達物質です。ドーパミンは、報酬予測や達成感と密接に関わっています。

重要なのは、ドーパミンは「達成したとき」だけでなく「達成できそうだ」と感じたときにも分泌されるということ。つまり、小さな成功体験を積み重ねることで、脳に「これならできる」という信号を送り続けることが大切なのです。

SNSや即時満足の時代におけるモチベーション管理の難しさ

スマホで「いいね」をもらったり、動画を見たりする行為は、手軽にドーパミンを得られます。これに慣れた現代人の脳は、より時間のかかる活動からのドーパミン放出に対して「価値が低い」と判断しがちです。

この「ドーパミン閾値の上昇」が、集中力の低下や長期的な取り組みへのモチベーション減少につながっています。SNSやスマホの使用時間を意識的に制限することが、モチベーション管理には欠かせません。

「三日坊主」を克服するための実践的アプローチ

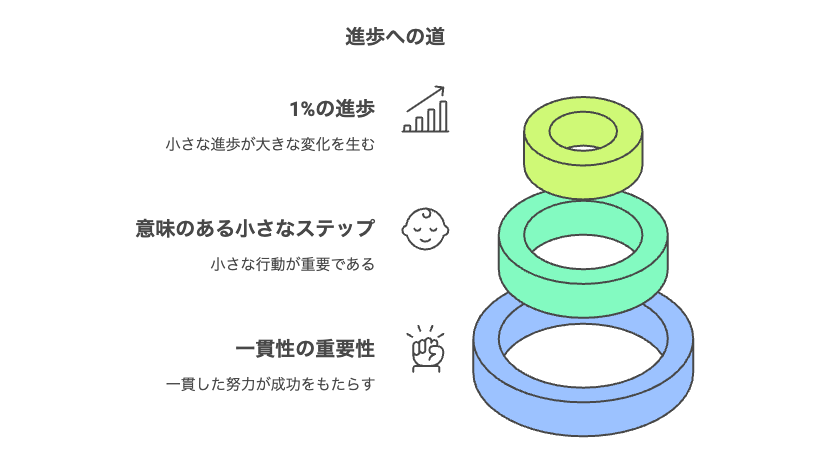

小さなステップで始める「マイクロハビット」の力

あなたは「今日から毎日1時間筋トレする!」と意気込んだことがあるでしょうか?残念ながら、これはほとんどの人にとって続きません。

代わりに「1日2分だけプランクをする」というような、とても小さな習慣から始めましょう。これを「マイクロハビット」と呼びます。

マイクロハビットのポイントは「小さすぎて失敗できない」くらい簡単なことから始めること。2分なら「時間がない」という言い訳はできませんよね?

例えば:

- 英語学習 → 毎日1つの単語を覚える

- 貯金 → 毎日100円だけ貯金箱に入れる

- 筋トレ → 毎日5回だけ腕立て伏せをする

これらは小さすぎて意味がないように思えるかもしれませんが、「習慣の種」として非常に重要です。この小さな習慣が根付いてから、少しずつ増やしていくのです。

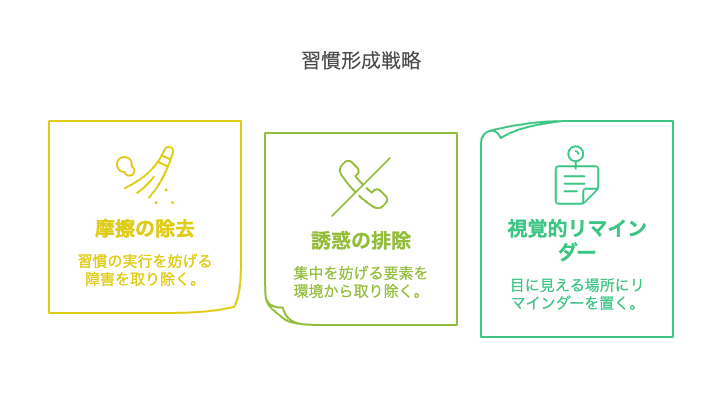

「環境デザイン」:習慣を続けやすい環境の作り方

意志力に頼るのではなく、環境を変えることで習慣を続けやすくしましょう。

- 摩擦の除去: 習慣の実行を妨げる障害を取り除く

- 朝ジョギングするなら、前日に運動着を準備しておく

- 英語を勉強するなら、アプリのショートカットをホーム画面に置く

- 誘惑の排除: 集中を妨げる要素を環境から取り除く

- 勉強中はスマホを別の部屋に置く

- SNSアプリの通知をオフにする

- 視覚的リマインダー: 目に見える場所にリマインダーを置く

- デスクに目標を書いた付箋を貼る

- カレンダーに×印をつけて習慣の連続記録を視覚化する

「トリガー・ルーティン・報酬」の習慣ループの作り方

習慣には「トリガー(きっかけ)」「ルーティン(行動)」「報酬」という3つの要素があります。

例えば、「コーヒーを飲んだ後(トリガー)に、10分間英語の勉強をする(ルーティン)。その後、お気に入りの音楽を聴く(報酬)」というように設計します。

特に効果的なのは、すでに確立している習慣に新しい習慣を「くっつける」ことです。「歯を磨いた後に、必ずスクワットを10回する」といった具合です。

忙しい社会人のための「時間ブロッキング」テクニック

「時間がない」は最も一般的な言い訳ですが、実は私たちは時間の使い方を誤解しています。

効果的なのは「時間ブロッキング」と呼ばれる手法です。これは一日の中で、特定の活動に専念する時間枠を事前に設定するというもの。例えば:

- 朝の6:30〜7:00は「英語学習の時間」と決める

- 通勤電車では「読書の時間」と決める

- 昼休みの最初の10分は「投資の勉強をする時間」と決める

重要なのは、その時間に「何をするか」を具体的に決めておくこと。「自己啓発」のような曖昧な予定ではなく、「Duolingoで英語を15分学習する」というように具体的にしましょう。

モチベーションを上げる7つの科学的方法

1. 目的と意味を明確にする:「なぜ」を強化する

単に「英語ができるようになりたい」より、「海外の顧客と直接やり取りして昇進につなげたい」という具体的な目的の方がモチベーションは持続します。

自分の行動の「なぜ」を明確にし、それを毎日思い出すことで、内発的動機を強化しましょう。

2. 視覚化の力:目標の見える化テクニック

人間の脳は視覚情報に強く反応します。目標や進捗を目に見える形にすることで、モチベーションを高めることができます。

- 目標達成までの道のりを図やグラフで表現する

- 貯金目標を視覚化したチャートを作る

- 習慣カレンダーで連続記録を見える化する

3. アカウンタビリティの活用:仲間やコミュニティの力

一人で挑戦するより、誰かと一緒に、あるいは誰かに見守られながら挑戦する方が続きやすいものです。

- 同じ目標を持つ友人と定期的に進捗を共有する

- SNSで宣言して進捗を報告する

- オンラインのコミュニティに参加する

4. 成功の証跡:小さな勝利を記録する方法

大きな目標だけを見ていると、進捗が見えずに挫折しがちです。小さな成功体験を意識的に作り、それを記録していきましょう。

- 1日5分でも勉強できたことを「成功」として記録する

- 週に一度、自分の小さな成長を振り返る時間を作る

- 「できなかったこと」ではなく「できたこと」にフォーカスする

5. ゲーミフィケーション:習慣化を楽しくする仕組み

習慣形成を「ゲーム」のように楽しくすることで、モチベーションを高めることができます。

- 習慣の連続記録に挑戦する

- 目標達成ごとに自分へのご褒美を設定する

- 友人と競争する要素を取り入れる

6. マインドフルネスとセルフコンパッション:自己批判から抜け出す

失敗したときに自分を責めすぎると、かえってモチベーションが下がります。自分に優しく接することの重要性を理解しましょう。

- 「完璧にできなかった」ではなく「挑戦した自分」を褒める

- 失敗を学びの機会として捉える

- 「すべきだった」という表現を「次回は〜したい」に変える

7. 疲労とストレス管理:エネルギーレベルの維持法

どんなに素晴らしい習慣化テクニックも、心身が疲弊していては機能しません。エネルギー管理も習慣化の重要な要素です。

- 十分な睡眠を優先する

- 短い休息を定期的に取り入れる

- リラックスする時間を意識的に確保する

ケーススタディ:「続かない」を克服した3人の成功事例

ケース1:忙しいIT営業マンの朝活習慣

23歳のケンタさんは、IT企業の営業職。毎日夜8時過ぎまで働き、帰宅後は疲れてYouTubeを見るだけの日々。「自分を成長させたい」と思いつつも、まったく行動できずにいました。

転機: 「朝5時に起きて自己投資する」という目標をInstagramで宣言。しかし最初の3日で挫折。

成功への道: 目標を「朝6時半に起きて、10分だけ読書する」に修正。コーヒーを淹れた後に読書をする習慣に変え、10分から少しずつ時間を増やしていきました。1年後には朝1時間の自己投資時間が確保でき、TOEICで200点アップに成功。

ポイント: 無理のない小さな習慣から始め、既存の習慣(コーヒーを淹れる)に新しい習慣(読書)をくっつけたこと。

ケース2:派遣社員から正社員への転職を実現したケース

派遣社員として働く23歳のショウタさんは、正社員への転職を目指していましたが、仕事から帰ると疲れて何もできない状態でした。

転機: 「通勤時間を活用すれば、新たな時間を作らなくても学習できる」というアドバイスを受ける。

成功への道: 通勤電車の40分間を「学習の時間」と決め、スマホのSNSアプリを一時的に削除。代わりに英語学習アプリを入れ、毎日の通勤時間に必ず15分だけ使うことを習慣に。3ヶ月後には、英語を活かした正社員ポジションに転職できました。

ポイント: すでにある時間(通勤)を活用し、環境を変える(SNSアプリを削除)ことで、新しい習慣を確立したこと。

ケース3:地方在住エンジニアのスキルアップ成功例

地方在住の技術職、ダイスケさん(23歳)は、実家暮らしで時間的余裕はあるものの、「何から始めればいいかわからない」と悩んでいました。

転機: プログラミングの副業に興味を持つも、毎回長時間学習を計画しては三日坊主に。

成功への道: 「毎日2分だけでもコードを書く」という超小さな目標に変更。さらに、達成記録をGitHubの草(コントリビューション記録)として可視化。連続記録が途切れないようにすることをゲームのように楽しむようになりました。半年後には小規模な副業案件を獲得できるスキルが身につきました。

ポイント: 「続けること自体」を目標にし、視覚的なフィードバック(GitHub)とゲーミフィケーション要素を活用したこと。

つまずいたときの立て直し方

「完璧主義の罠」から抜け出す方法

完璧にできないなら、やらない方がマシ—こんな考えが習慣化の大敵です。

- 「完璧」ではなく「一貫性」を重視する

- 「すべてかゼロか」ではなく「少しでもやることに意味がある」と捉える

- 「1%の進歩」の積み重ねが大きな変化を生む

つまずいても再開できる「if-then プランニング」

人は必ずつまずきます。大切なのは、つまずいた後の対応を事前に計画しておくことです。

「もし○○したら、△△する」という形で対応を決めておく方法を「if-then プランニング」と呼びます。

例えば:

- 「もし3日連続で習慣を忘れたら、なぜ続けられなかったか5分だけ振り返る時間を作る」

- 「もし忙しくて長時間勉強できなかったら、その日は5分だけでも机に向かう」

習慣の「ミニマムバージョン」を設定する重要性

エネルギーや時間が限られているときのために、習慣の「ミニマムバージョン」を設定しておきましょう。

例えば:

- 通常バージョン:30分の筋トレ

- ミニマムバージョン:腕立て伏せとスクワットを各10回ずつ

- 通常バージョン:1時間の読書

- ミニマムバージョン:5ページだけ読む

これにより「今日はできない」という全か無かの思考から脱却できます。

まとめと実践のための次のステップ

「続かない」のは意志の弱さが原因ではなく、脳の仕組みや現代社会の環境が大きく影響しています。科学的なアプローチで「三日坊主」を克服しましょう。

今日から始められる3つの小さなアクション:

- 超小さな習慣を1つ決める: 「2分ルール」—2分以内でできる、小さすぎて失敗できない習慣を選びましょう。

- 既存の習慣に新習慣をくっつける: 「コーヒーを飲んだ後に、深呼吸を3回する」のように、すでにある習慣の直後に新しい小さな習慣を設定します。

- 環境をデザインする: スマホの通知をオフにする、朝の準備を前日にしておくなど、習慣の実行を妨げる摩擦を取り除きましょう。

忘れないでください。大切なのは完璧さではなく、一貫性です。一歩ずつでも前に進み続けることで、あなたの人生は確実に変わっていきます。

三日坊主は誰にでもある自然な現象です。それを理解した上で、科学的なアプローチで習慣化に取り組めば、あなたも必ず「続ける人」になれます。

今日から、たった2分でもいいので、新しい一歩を踏み出してみませんか?

おすすめ記事

・つらくない?SNSでの比較が生む劣等感を解消する7つの方法|自分との不毛な比較をやめる心理術

・デスクワーク後に何もする気力が残っていない?5分でできる健康対策と簡単ストレッチで疲れ知らずに

・嫌いな上司との付き合い方 - 理不尽な状況を乗り越えるテクニックと体験談